- QITにおける「イントラネット」の意味は?

- A

イントラネットとは、組織内部だけで利用される非公開のネットワークシステムです。インターネットと同じ技術を使いながら、外部からは隔離された安全な環境で、社内文書の共有、業務連絡、各種申請など、組織内のコミュニケーションや情報管理を効率化するために活用されています。

イントラネットの基本概念と特徴

イントラネットは、その名前が示す通り「組織内部(イントラ)のネットワーク」を意味します。インターネットが世界中の不特定多数の人々に開かれたネットワークであるのに対し、イントラネットは特定の組織内のメンバーだけが利用できる閉じたネットワークです。この基本的な違いを理解することが、イントラネットの本質を把握する第一歩となります。

イントラネットとインターネットの違い

イントラネットとインターネットは、使用している技術は似ていますが、目的や利用範囲に大きな違いがあります。インターネットが「世界に開かれた公共のネットワーク」であるのに対し、イントラネットは「組織内に限定された私的なネットワーク」です。 イントラネットの最大の特徴は、外部からのアクセスを制限し、組織内の情報セキュリティを確保している点です。通常、イントラネットにアクセスするには、組織から付与されたIDとパスワードが必要であり、さらにファイアウォールなどの技術を用いて外部からの不正アクセスを防いでいます。 また、イントラネットでは組織特有の情報やアプリケーションが提供されています。例えば、社内の連絡事項、業務マニュアル、人事情報、経営情報など、外部に公開できない機密情報が多く含まれています。さらに、勤怠管理システム、経費精算システム、社内文書管理システムなど、組織の業務に特化したアプリケーションも提供されていることが一般的です。- アクセス範囲:インターネットは世界中、イントラネットは組織内のみ

- セキュリティ:イントラネットはファイアウォールなどで保護されている

- コンテンツ:イントラネットには組織特有の情報やアプリケーションが含まれる

- 管理主体:イントラネットは組織のIT部門などが管理している

- 利用目的:イントラネットは主に業務効率化や情報共有が目的

イントラネットの主な構成要素

イントラネットは、様々な要素から構成されています。基本的な構成要素を理解することで、イントラネットの全体像をより明確に把握することができます。 まず、イントラネットの中核となるのが「社内ポータルサイト」です。これは、イントラネットのトップページとなるウェブサイトで、社内の様々な情報やアプリケーションへのリンクが集約されています。従業員はこのポータルサイトを起点として、必要な情報やツールにアクセスします。 次に重要なのが「コンテンツ管理システム(CMS)」です。これは、イントラネット上の文書や情報を効率的に管理するためのシステムで、文書の作成、保存、検索、共有などの機能を提供します。多くの企業では、Microsoft SharePointなどのCMSを導入してイントラネットのコンテンツを管理しています。 また、「シングルサインオン(SSO)」も重要な要素です。これは、一度のログインで複数のシステムやアプリケーションにアクセスできる仕組みで、ユーザーの利便性を高めるとともに、セキュリティ管理を効率化します。 さらに、「検索エンジン」も欠かせない要素です。イントラネット内の膨大な情報から必要なものを素早く見つけ出すために、高度な検索機能が実装されています。特に大規模な組織では、効率的な情報検索が業務効率に大きく影響します。- 社内ポータルサイト:イントラネットの入口となるウェブページ

- コンテンツ管理システム:文書や情報を管理するシステム

- シングルサインオン:一度のログインで複数システムにアクセスできる仕組み

- 検索エンジン:イントラネット内の情報を検索するツール

- コミュニケーションツール:チャット、掲示板、社内SNSなど

- 業務アプリケーション:勤怠管理、経費精算、ワークフローなど

イントラネットの活用事例と導入メリット

イントラネットは、様々な業種や規模の組織で活用されています。具体的な活用事例を知ることで、イントラネットがどのように組織の業務効率化や情報共有に貢献しているかを理解することができます。また、イントラネット導入によって得られるメリットも多岐にわたります。業種別のイントラネット活用事例

製造業では、イントラネットを活用して生産マニュアルや品質管理情報の共有、設備の稼働状況の可視化などを行っています。例えば、トヨタ自動車では、全世界の工場で共通のイントラネットを構築し、生産技術や品質管理のノウハウを共有することで、グローバルな品質の均一化を実現しています。 小売業では、店舗運営マニュアルの配信、売上情報の共有、商品情報の提供などにイントラネットが活用されています。セブン-イレブン・ジャパンでは、全国の加盟店がイントラネットを通じて本部からの情報を受け取り、また店舗からの発注や報告もイントラネット経由で行われています。 金融業では、セキュリティを特に重視したイントラネットが構築されており、顧客情報の管理、金融商品の情報提供、コンプライアンス関連の情報共有などに活用されています。三菱UFJ銀行では、厳格なセキュリティ対策を施したイントラネットを通じて、最新の金融商品情報や規制情報を全支店に提供しています。 医療機関では、患者情報の共有、医療マニュアルの提供、勤務シフトの管理などにイントラネットが使われています。聖路加国際病院では、イントラネットを通じて電子カルテシステムにアクセスし、患者情報を安全に共有する仕組みを構築しています。

イントラネットの活用方法は業種によって大きく異なりますが、「情報の一元管理」という本質は共通しています。特に多店舗展開している小売業では、イントラネットが「デジタル版本部」として機能し、地理的に分散した店舗の一体運営を可能にしているんですよ!

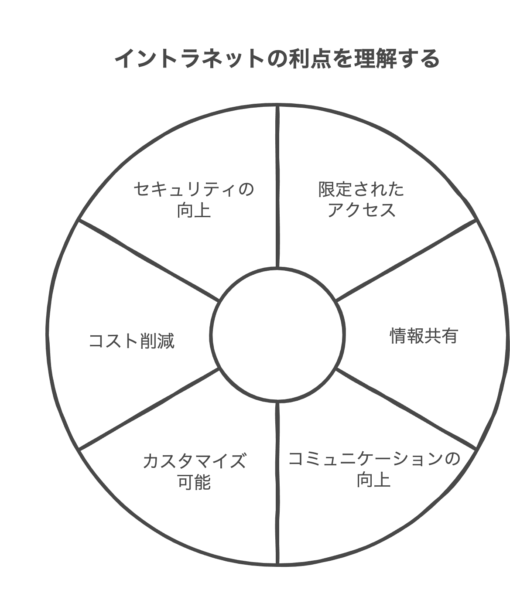

イントラネット導入のメリット

イントラネットを導入することで、組織には様々なメリットがもたらされます。主なメリットとしては以下のようなものがあります。 まず、情報共有の効率化が挙げられます。従来は紙の回覧や電子メールで行われていた情報共有が、イントラネットでは一元的に管理され、必要な情報に素早くアクセスできるようになります。特に、拠点が分散している組織では、この効果が顕著に表れます。 次に、業務プロセスの効率化があります。申請・承認フローのデジタル化、ペーパーレス化、マニュアルの電子化などにより、業務の無駄が削減され、生産性が向上します。例えば、休暇申請や経費精算などの定型業務をイントラネット上で完結させることで、処理時間の短縮と正確性の向上が実現します。 また、コミュニケーションの活性化も重要なメリットです。社内SNSや掲示板、チャットなどの機能により、部門や階層を超えた自由なコミュニケーションが促進されます。これにより、組織の風通しが良くなり、イノベーションが生まれやすい環境が整います。- 情報共有の効率化:必要な情報に素早くアクセスできる

- 業務プロセスの効率化:申請・承認フローのデジタル化でスピードアップ

- コミュニケーションの活性化:部門や階層を超えた交流が促進される

- ナレッジマネジメント:組織の知識や経験が蓄積・共有される

- コスト削減:紙の使用量削減、業務効率化による人件費削減

- セキュリティ強化:情報漏洩リスクの低減、アクセス権限の細かい設定

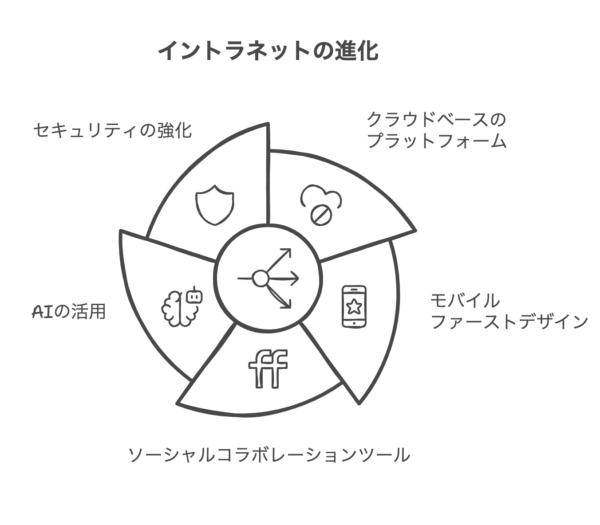

最新のイントラネット技術とトレンド

イントラネットは、テクノロジーの進化とともに大きく変化しています。従来の静的な情報提供の場から、より動的でインタラクティブな協働プラットフォームへと進化しています。ここでは、最新のイントラネット技術とトレンドについて解説します。

クラウドベースのイントラネット

近年、最も顕著なトレンドの一つが「クラウドベースのイントラネット」への移行です。従来のイントラネットは、自社内のサーバーに構築する「オンプレミス型」が主流でしたが、現在ではMicrosoft 365(SharePoint Online)、Google Workspace、Notionなどのクラウドサービスを活用したイントラネットが増えています。 クラウドベースのイントラネットの最大のメリットは、場所や時間を問わずアクセスできる点です。特に、リモートワークやハイブリッドワークが普及した現在では、自宅や外出先からでも安全に社内情報にアクセスできることが重要になっています。例えば、Microsoft 365を活用したイントラネットでは、SharePoint Onlineでポータルサイトやドキュメントライブラリーを構築し、TeamsでコミュニケーションやWeb会議を行い、OneDriveでファイル共有を行うといった統合的な環境が実現できます。 また、クラウドベースのイントラネットでは、導入・運用コストの削減も実現できます。サーバーの購入や保守が不要になり、サービス提供会社による定期的なアップデートにより、常に最新の機能やセキュリティ対策が適用されます。さらに、組織の成長に合わせて柔軟にスケールアップできることも大きなメリットです。- 場所や時間を問わないアクセス:リモートワークやモバイルワークをサポート

- コスト削減:サーバー購入・保守が不要、利用に応じた課金

- 常に最新状態:サービス提供会社による定期的なアップデート

- 柔軟なスケーラビリティ:組織の成長に合わせて拡張可能

- 災害対策:データがクラウド上にあるため災害時のリスクが低減

クラウドベースのイントラネットは「デジタル時代の働き方改革」の基盤となっています!特にコロナ禍以降、リモートワークが一般化する中で、「オフィスにいないと見られない情報」という制約がなくなったことは、働き方の自由度を大きく高めました。これからのイントラネットは「場所を問わない協働の場」という視点で設計することが重要ですね。

AIとパーソナライゼーション

もう一つの重要なトレンドが、AIを活用したパーソナライゼーションです。従来のイントラネットでは、すべてのユーザーに同じ情報が表示されていましたが、最新のイントラネットでは、ユーザーの役割、部署、過去の行動などに基づいて、個々のユーザーに最適化された情報やコンテンツが提供されるようになっています。 例えば、Microsoft Viva Connectionsでは、AIが各ユーザーの行動パターンや関心を分析し、関連性の高いニュースや情報を優先的に表示します。また、検索機能もAIによって強化され、ユーザーの検索履歴や役割に基づいてパーソナライズされた検索結果が表示されます。 さらに、チャットボットやバーチャルアシスタントの導入も進んでいます。これらのAI技術を活用することで、ユーザーは自然言語で質問するだけで、必要な情報やサポートを得ることができます。例えば、「来週の会議室の予約方法は?」「有給休暇の申請手順を教えて」といった質問に対して、チャットボットが即座に回答を提供します。 AIを活用したパーソナライゼーションにより、情報過多による「検索疲れ」が軽減され、ユーザーは必要な情報に素早くアクセスできるようになります。これは、特に大規模な組織や情報量の多いイントラネットにおいて、ユーザー体験を大きく向上させる要素となっています。- パーソナライズされたダッシュボード:ユーザーの役割や関心に合わせた情報表示

- インテリジェント検索:ユーザーの文脈を理解した検索結果の提供

- チャットボット:自然言語での質問に対する即時回答

- レコメンデーション:関連性の高い文書や情報の推奨

- 行動分析:ユーザーの行動パターンに基づく情報提供

イントラネット構築のポイントと成功事例

効果的なイントラネットを構築するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、イントラネット構築のポイントと、成功事例について解説します。ユーザー中心設計の重要性

イントラネット構築で最も重要なのは、「ユーザー中心設計(User-Centered Design)」の考え方です。技術やシステムを中心に考えるのではなく、実際にイントラネットを利用する従業員のニーズや行動パターンを中心に設計することが成功の鍵となります。 まず、イントラネット構築の前に、ユーザー調査を実施することが重要です。各部門の代表者へのインタビュー、アンケート調査、現場観察などを通じて、「どのような情報が必要か」「どのような業務をイントラネットで行いたいか」「現状のコミュニケーション上の課題は何か」などを把握します。 また、情報アーキテクチャ(情報の構造と配置)の設計も重要です。ユーザーが直感的に必要な情報にたどり着けるよう、メニュー構造やナビゲーションを工夫する必要があります。特に、組織の構造や業務フローに合わせた情報の分類と配置が効果的です。 さらに、デザインの一貫性も重要なポイントです。統一されたデザインガイドラインに基づいてイントラネットを構築することで、ユーザーの学習コストを減らし、使いやすさを向上させることができます。色使い、フォント、アイコンなどの視覚要素を統一し、組織のブランドイメージに合わせたデザインにすることで、ユーザーの愛着や帰属意識も高まります。- ユーザー調査:インタビュー、アンケート、現場観察などによるニーズ把握

- 情報アーキテクチャ:直感的なメニュー構造とナビゲーションの設計

- デザインの一貫性:統一されたビジュアルデザインとブランディング

- アクセシビリティ:様々なユーザーが利用しやすい設計(文字サイズ、色のコントラストなど)

- モバイル対応:スマートフォンやタブレットからも利用しやすいレスポンシブデザイン

イントラネット構築で最も避けるべきは「作って終わり」の発想です!実際に使われないイントラネットは「デジタルゴースト」と化してしまいます。構築前の丁寧なユーザー調査と、運用開始後の継続的な改善サイクルが、生きたイントラネットを育てる秘訣なんですよ。

成功事例に学ぶベストプラクティス

イントラネット構築の成功事例から、いくつかのベストプラクティスを学ぶことができます。 ユニリーバのイントラネット「Una」は、世界104カ国、約15万人の従業員をつなぐグローバルイントラネットとして知られています。Unaの特徴は、徹底したユーザー中心設計と、強力な検索機能です。ユーザーの役割や地域に応じてパーソナライズされたコンテンツが表示され、AIを活用した検索エンジンにより、膨大な情報の中から必要なものを素早く見つけ出すことができます。また、多言語対応や文化的配慮も徹底されており、グローバル企業ならではの課題を解決しています。 日本企業の事例としては、資生堂のイントラネット「watashi+(ワタシプラス)」が注目されています。watashi+は、「美の専門知識の共有」をコンセプトに、美容のプロフェッショナルである従業員が、製品知識や美容テクニックを共有するプラットフォームとして機能しています。特に、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用が特徴で、現場の美容部員が実際の顧客対応で得た知見やテクニックを投稿し、全社で共有することで、集合知が形成されています。 これらの成功事例から学べるベストプラクティスとしては、以下のようなものがあります:- 明確な目的とビジョン:イントラネットの存在意義と目指す姿を明確にする

- 経営層のコミットメント:トップダウンでの推進と資源確保

- 段階的な展開:一度にすべての機能を導入せず、段階的に拡張していく

- コンテンツ管理体制:質の高いコンテンツを継続的に提供する体制づくり

- ユーザー参加の促進:従業員自身がコンテンツを作成・共有する文化の醸成

- 定期的な評価と改善:利用状況の分析とフィードバックに基づく継続的改善

イントラネットのセキュリティと管理

イントラネットは組織の重要な情報資産を扱うため、適切なセキュリティ対策と管理体制が不可欠です。ここでは、イントラネットのセキュリティ対策と効果的な管理方法について解説します。イントラネットのセキュリティ対策

イントラネットのセキュリティ対策は、外部からの不正アクセスを防ぐ「境界防御」と、内部での情報漏洩を防ぐ「内部統制」の両面から考える必要があります。 まず、境界防御の基本はファイアウォールです。イントラネットと外部ネットワークの境界にファイアウォールを設置し、不正なアクセスを遮断します。特に、クラウドベースのイントラネットでは、VPN(仮想プライベートネットワーク)を活用して、外部からのアクセス時も暗号化された安全な通信路を確保することが重要です。 次に、認証と認可の仕組みも重要です。多要素認証(パスワードに加えて、スマートフォンの認証アプリやセキュリティキーなどを使用)を導入することで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。また、ゼロトラストセキュリティの考え方に基づき、ユーザーの役割や権限に応じて、アクセスできる情報や機能を細かく制御することも重要です。 さらに、データの暗号化も重要なセキュリティ対策です。保存データ(ストレージ上のファイルなど)と通信データ(ネットワーク上を流れる情報)の両方を暗号化することで、万が一情報が漏洩した場合でも、内容を解読されるリスクを低減できます。特に、機密性の高い情報を扱う場合は、強力な暗号化アルゴリズムの採用が推奨されます。 また、定期的なセキュリティ監査とぜい弱性診断も重要です。システムの脆弱性を定期的にチェックし、必要なセキュリティパッチを適用することで、新たな脅威からイントラネットを保護します。特に、クラウドベースのイントラネットでは、サービス提供会社のセキュリティ対策や認証取得状況(ISO 27001など)を確認することも重要です。- ファイアウォールとVPN:外部からの不正アクセスを防止

- 多要素認証:パスワードだけでなく、追加の認証要素を要求

- アクセス制御:ユーザーの役割や権限に応じた情報アクセスの制限

- データ暗号化:保存データと通信データの暗号化

- セキュリティ監査:定期的な脆弱性診断とパッチ適用

- ログ管理:アクセスログの記録と分析による不審な活動の検出

イントラネットのセキュリティは「バランス」が鍵となります!厳重すぎるセキュリティは利便性を損ない、ユーザーが「シャドーIT」(非公認のツールやサービス)に流れる原因になります。セキュリティと使いやすさのバランスを取りながら、リスクベースで対策の優先順位を決めることが大切ですよ。

効果的な管理と運用体制

イントラネットを効果的に管理・運用するためには、適切な体制と明確なルールが必要です。 まず、イントラネットの管理体制を明確にすることが重要です。多くの組織では、IT部門が技術的な管理を担当し、広報・コミュニケーション部門がコンテンツ管理を担当するという分担が一般的です。また、各部門からの代表者で構成される「イントラネット運営委員会」を設置し、全社的な視点で方針決定や改善活動を行うケースも増えています。 次に、コンテンツ管理のルールとワークフローを整備することも重要です。誰がどのような情報を公開できるのか、公開前にどのような承認プロセスが必要か、情報の鮮度をどのように保つかなど、明確なルールを設けることで、イントラネット上の情報の質と信頼性を確保できます。 また、定期的な棚卸しと最適化も欠かせません。時間の経過とともに、古い情報や不要なコンテンツが蓄積されがちです。定期的に情報を見直し、更新または削除することで、イントラネットの使いやすさと信頼性を維持します。特に、組織変更や業務プロセスの変更があった場合は、関連する情報の更新が重要です。- 明確な管理体制:技術管理とコンテンツ管理の役割分担

- コンテンツ管理ルール:公開基準、承認フロー、更新ルールなど

- 定期的な棚卸し:古い情報の更新または削除

- ユーザーサポート:ヘルプデスクやFAQの整備

- 利用状況の分析:アクセス統計やユーザーフィードバックの収集・分析

- 継続的な改善:PDCAサイクルに基づく機能やコンテンツの改善

イントラネットの未来展望

テクノロジーの進化とワークスタイルの変化に伴い、イントラネットも進化を続けています。ここでは、イントラネットの未来展望について考察します。デジタルワークプレイスとしてのイントラネット

イントラネットは、単なる情報共有の場から、「デジタルワークプレイス」へと進化しています。デジタルワークプレイスとは、従業員が業務に必要なあらゆるツールやリソースにアクセスできる統合的なデジタル環境を指します。 未来のイントラネットは、情報共有、コミュニケーション、コラボレーション、業務処理、知識管理などの機能が有機的に統合された、従業員体験(Employee Experience)を中心に設計されたプラットフォームになると予想されます。例えば、Microsoft Vivaのような「従業員体験プラットフォーム」は、コミュニケーション、知識共有、学習、ウェルビーイングなどの要素を統合し、従業員のエンゲージメントと生産性向上を支援しています。 また、ハイブリッドワークの普及に伴い、オフィスワークとリモートワークをシームレスにつなぐ役割もイントラネットに期待されています。物理的なオフィスとデジタル空間を融合させ、場所を問わず協働できる環境を提供することが重要になっています。

未来のイントラネットは「デジタル社屋」とも言えるでしょう!物理的なオフィスが単なる作業場ではなく、コミュニケーションや文化醸成の場であるように、デジタルワークプレイスも単なる業務ツールではなく、組織文化を体現する場になっていくはずです。特にグローバル企業や分散型組織では、この「デジタル社屋」が組織の一体感を生み出す中心になるでしょうね。

新技術の活用と可能性

イントラネットの未来は、新たな技術の活用によってさらに広がっています。 まず、AIとマシンラーニングの活用がさらに進むでしょう。自然言語処理の進化により、より高度なチャットボットや仮想アシスタントが実現し、複雑な質問にも的確に回答できるようになります。また、AIによるコンテンツの自動分類・タグ付けや、ユーザーの行動予測に基づく先回りの情報提供なども進化するでしょう。 次に、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)の活用も期待されています。特に、リモートコラボレーションの分野では、VR会議室やAR作業支援など、より没入感のある協働体験が実現する可能性があります。例えば、製造業では、AR技術を活用した遠隔作業指導や、VRを使った設備の操作トレーニングなどが考えられます。 また、ブロックチェーン技術の活用も注目されています。特に、組織間のイントラネット連携や、重要文書の改ざん防止、デジタル証明書の発行などの分野で、ブロックチェーンの特性を活かした応用が期待されています。- AI・マシンラーニング:高度なパーソナライゼーションと予測分析

- AR・VR:没入型のコラボレーション体験

- ブロックチェーン:セキュアな情報共有と証明

- 音声インターフェース:ハンズフリーでのイントラネット操作

- 5Gとエッジコンピューティング:高速・低遅延の通信とデータ処理

よくある質問と回答

Answer イントラネットとエクストラネットは似ていますが、アクセス範囲に大きな違いがあります。イントラネットは組織内の従業員だけがアクセスできる非公開のネットワークです。一方、エクストラネットは、イントラネットを拡張し、取引先、顧客、パートナー企業など、特定の外部関係者にも限定的なアクセスを許可するネットワークです。例えば、メーカーが部品サプライヤーと在庫情報を共有したり、小売業者が卸売業者に発注システムへのアクセスを提供したりする場合にエクストラネットが活用されます。どちらも一般公開はされておらず、認証によるアクセス制限がありますが、エクストラネットは組織の境界を越えた情報共有を可能にします。

Answer 中小企業でもイントラネットは十分に価値があります。従業員数が少なくても、情報共有の効率化、業務プロセスの標準化、コミュニケーション促進などのメリットは大企業と変わりません。特に、クラウドベースのイントラネットソリューション(Microsoft 365、Google Workspace、Notionなど)の登場により、初期投資や技術的ハードルが大幅に下がっています。中小企業向けには、シンプルな構成から始め、必要に応じて機能を拡張していくアプローチが効果的です。例えば、まずは文書共有と社内連絡の機能から始め、徐々に申請ワークフローや業務アプリケーションを追加していくことで、投資対効果を最大化できます。

中小企業こそイントラネットの恩恵を受けやすいんですよ!大企業では部門間の壁や既存システムとの兼ね合いで導入が複雑になりがちですが、中小企業では比較的シンプルに全社導入できます。特に成長フェーズの企業では「今のうちに情報共有の基盤を整える」ことで、将来の拡大時にも混乱なく組織力を維持できるメリットが大きいですね!

Answer イントラネットの導入コストは、規模や機能によって大きく異なります。クラウドベースのイントラネットソリューションの場合、一般的にユーザー数に応じた月額料金制となっており、小規模企業(10〜50人程度)なら月額数万円から、中規模企業(100〜500人程度)なら月額10万円〜50万円程度が目安です。オンプレミス型(自社サーバーに構築)の場合は、サーバー機器やソフトウェアライセンスの購入、構築費用などが必要となり、数百万円〜数千万円の初期投資が必要になることもあります。また、導入後の運用・保守コストや、カスタマイズ費用も考慮する必要があります。2025年現在、多くの企業がコスト効率と柔軟性の観点から、クラウドベースのイントラネットを選択する傾向にあります。

Answer イントラネットの利用率を高めるためには、以下のような施策が効果的です。まず、ユーザー中心設計を徹底し、直感的で使いやすいインターフェースを提供することが基本です。次に、「必須の業務プロセス」をイントラネットに組み込むことで、日常的な利用を促進します(例:勤怠申請、経費精算、会議室予約など)。また、鮮度の高いコンテンツを継続的に提供することも重要で、社内ニュースや重要な告知を定期的に更新します。さらに、経営層の積極的な利用と発信が模範となり、組織全体の利用を促進します。利用状況の可視化と表彰制度の導入も効果的で、部門ごとの利用率を公開したり、優れた投稿や活用事例を表彰したりすることで、健全な競争意識を醸成できます。最後に、継続的な教育とサポートを提供し、利用方法の周知と技術的な障壁の解消に努めることも大切です。

Answer イントラネットとグループウェアは重複する部分もありますが、概念と焦点に違いがあります。イントラネットは、組織内の情報共有とコミュニケーションのための「プラットフォーム」や「環境」を指し、ウェブ技術を使った社内ポータルサイトや情報システム全体を包括する概念です。一方、グループウェアは、チームの協働作業を支援するための「ソフトウェア」や「アプリケーション」を指し、スケジュール管理、メール、文書共有、ワークフローなどの特定機能に焦点を当てています。現在では、両者の境界は曖昧になっており、Microsoft 365やGoogle Workspaceなどは、イントラネットプラットフォームとグループウェア機能の両方を提供しています。組織のニーズに応じて、イントラネット上にグループウェア機能を統合したり、グループウェアをイントラネットの中核として位置づけたりする柔軟なアプローチが一般的です。

イントラネットとグループウェアの関係は「住宅と家電」の関係に似ています。イントラネットは家全体(プラットフォーム)、グループウェアは家電製品(特定機能)というイメージです。最近のクラウドサービスは「家電付きの住宅」のようなものですね。大切なのは「どんな道具があるか」ではなく「どんな働き方を実現したいか」という視点で選ぶことです!

イントラネットとインターネットの関係は「社内と社外」のようなものですね。同じ技術を使っていても、インターネットが「誰でも入れる公園」なら、イントラネットは「社員証がないと入れない社屋」のようなものです。この「限定性」があるからこそ、安心して重要な情報を共有できるのです!